【炭黑产业网】8 月 12 日消息,在白炭黑的相关研究与应用中,原生粒径和二次粒径是描述其粒子结构的两个核心概念。对于沉淀法白炭黑而言,这两种粒径在形成机制、稳定性、尺寸范围以及对下游产品性能的影响上,都存在着显著的区别。

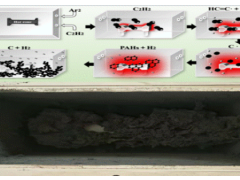

从定义与形成机制来看,原生粒径指的是白炭黑在合成反应(例如硅酸钠与酸的反应)中最初形成的、独立的基本粒子尺寸。这些粒子是通过化学反应直接生成的,堪称白炭黑结构的 “最小单元”,它们通常借助共价键(像 Si-O-Si 键)形成稳定的晶体或无定形结构。而二次粒径则是原生粒子因表面能较高,通过物理或化学作用团聚形成的更大结构的尺寸。依据团聚强度和稳定性,二次粒径又可细分为聚集体和附聚体。其中,聚集体是原生粒子通过不可逆的化学键(如 Si-O-Si 键)紧密结合形成的团聚体,其结构稳定,很难通过机械分散的方式被打散;附聚体则是聚集体或原生粒子通过可逆的物理作用力(如范德华力、氢键)松散结合形成的团聚体,在加工过程中(比如搅拌、研磨)能够被部分打散。

据炭黑产业网了解,在尺寸范围方面,原生粒径处于纳米级,通常在 5-100nm 之间,具体的数值由合成工艺(如反应温度、pH 值、反应物浓度等)决定。二次粒径的范围则有所不同,聚集体粒径一般在几百纳米到几微米(如 0.1-10μm);附聚体粒径则在几微米到几十微米,甚至可能更大(如 10-100μm),且受干燥、储存及分散工艺的影响较为显著。

原生粒径和二次粒径的差异,对下游产品性能有着重要影响。原生粒径较小的白炭黑,因其比表面积大,在与橡胶等材料混合时,能更好地发挥补强作用,提升产品的力学性能,如拉伸强度、撕裂强度等。而二次粒径的大小及分布则会影响白炭黑在下游产品中的分散性,若二次粒径过大且分布不均,可能导致材料性能波动,影响产品质量的稳定性。例如在轮胎制造中,白炭黑的分散性直接关系到轮胎的耐磨性、抗湿滑性等关键性能,合适的粒径分布能帮助轮胎在行驶过程中表现更优异。