塑料色母粒作为塑料制品着色的核心材料,其性能直接影响最终产品的外观、功能及使用寿命。炭黑作为最常用的黑色颜料,凭借其优异的着色力、遮盖力、耐候性和化学稳定性,在塑料色母中占据主导地位。然而,炭黑的种类繁多、性能差异显著,如何科学选择成为塑料加工企业面临的关键问题。本文将从炭黑的核心性能指标、应用场景需求及加工适配性三个维度,系统阐述塑料色母中炭黑选择的要点。

一、炭黑的核心性能指标与选择依据

炭黑的性能由其生产工艺(如炉法、槽法、热裂解法)和后处理技术决定,不同工艺生产的炭黑在粒径、结构度、表面性质等方面存在显著差异,直接影响其在塑料中的表现。

粒径与分散性

粒径是决定炭黑着色力和光泽度的核心参数。

超细粒径炭黑(如高色素炭黑,粒径10-20nm):具有极高的比表面积,着色力强,可实现纯黑色效果,但分散难度大,易因团聚导致制品表面粗糙。

中粒径炭黑(如中色素炭黑,粒径20-40nm):平衡着色力与分散性,适用于通用塑料(如PE、PP)的着色。

粗粒径炭黑(如普通色素炭黑,粒径>40nm):着色力较弱,但分散性好,常用于低成本或对光泽度要求不高的场景。

选择建议:根据目标产品的黑度要求选择粒径,高黑度产品优先选超细炭黑,但需配套高效分散设备或表面改性技术。

结构度与流变性

结构度反映炭黑粒子间的聚集形态,通常以DBP吸收值表征。

高结构炭黑(DBP值>120cm³/100g):粒子呈链状或网状聚集,在塑料中形成三维网络结构,可提升制品强度,但会增加熔体黏度,导致加工困难。

低结构炭黑(DBP值<80cm³/100g):粒子聚集程度低,分散性好,熔体流动性佳,但可能牺牲部分力学性能。

选择建议:薄膜、纤维等对流动性要求高的场景优先选低结构炭黑;工程塑料(如PA、PBT)需兼顾强度时可选高结构炭黑。

表面化学性质

炭黑表面含氧基团(如羟基、羧基)的数量影响其与塑料的相容性。

未改性炭黑:表面极性低,与非极性塑料(如PE、PP)相容性差,需添加相容剂或表面活性剂。

改性炭黑:通过氧化或偶联剂处理,表面引入极性基团,可显著提升与极性塑料(如PVC、PA)的界面结合力,减少迁移和析出。

选择建议:根据基材极性选择匹配的炭黑类型,极性塑料优先选改性炭黑。

二、应用场景需求与炭黑匹配策略

不同塑料制品对炭黑的性能需求差异显著,需结合产品功能、使用环境及成本综合考量。

户外耐候性要求

长期暴露于紫外线的制品(如农业薄膜、户外管材)需选用耐候性炭黑。

关键指标:高纯度(低灰分、低硫含量)、高结构度(减少紫外线穿透)、表面包覆处理(如硅烷偶联剂)。

典型应用:槽法炭黑因生产过程中形成致密氧化层,耐候性优于炉法炭黑,常用于户外制品。

导电性与抗静电需求

导电塑料(如电子包装、防静电地板)需通过炭黑构建导电网络。

关键指标:高结构度(形成连续通道)、适当粒径(平衡导电性与力学性能)。

典型应用:乙炔炭黑因高结晶性和低电阻率,成为导电塑料的首选。

食品接触安全性

食品包装、餐具等需符合FDA或GB 4806标准。

关键指标:低杂质含量(如重金属、多环芳烃)、无毒改性剂。

典型应用:专用食品级炭黑通过特殊工艺去除有害物质,确保迁移量达标。

三、加工适配性与成本优化

炭黑的选择需与塑料加工工艺匹配,同时平衡性能与成本。

加工温度与炭黑热稳定性

高温加工(如注塑、挤出)需选用热稳定性高的炭黑,避免分解产生气体导致制品表面缺陷。

典型案例:炉法炭黑因生产温度高,热稳定性优于槽法炭黑,适用于高温加工场景。

分散设备与工艺适配性

双螺杆挤出机因剪切力强,可分散超细炭黑;而单螺杆挤出机需搭配易分散型炭黑或预分散母粒。

成本优化:预分散母粒虽单价高,但可减少加工损耗和废品率,长期成本更低。

颜色稳定性与批次一致性

炭黑的吸油值、pH值等参数波动会影响色母粒颜色稳定性。

控制措施:选择生产工艺稳定的供应商,建立严格的来料检测标准(如粒径分布、DBP值)。

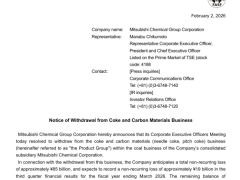

四、未来趋势:功能性炭黑的崛起

随着塑料行业向高端化发展,功能性炭黑的需求日益增长。例如:

纳米炭黑:通过表面修饰实现透明导电或高阻隔性能;

生物基炭黑:以可再生资源为原料,满足环保法规要求;

复合炭黑:与石墨烯、碳纳米管复合,提升导电性或力学性能。

结论

塑料色母中炭黑的选择需构建“性能-应用-加工-成本”四维评估体系。企业应基于产品功能需求,优先筛选关键性能指标(如粒径、结构度),再结合加工工艺和成本预算进行优化。未来,随着材料科学的进步,功能性炭黑将为塑料制品创造更多可能性,而科学选型仍是实现高性能与低成本平衡的核心路径。