炭黑接枝方法与接枝炭黑应用的研究进展

赵建义1,王成扬,李同起(天津大学化工学院绿色合成与转化教育部重点实验室,天津 300072)

摘要:炭黑接枝是常用的炭黑表面改性方法。讨论了最新的炭黑接枝方法,主要包括二次接枝法、γ 射线辐射接枝、叁氯乙 基团与六羰基钼引发乙烯基单体聚合接枝,偶联接枝与聚合物交联及其它方法;并对接枝炭黑在新材料领域的应用作了介绍。

关键词:炭黑;接枝;表面改性

炭黑具有优异的耐磨、耐热、耐蚀、着色和导电性能,广泛应用于橡胶、塑料及色素等行业。但由于炭黑的特殊物理性质,炭黑粒子间自聚作用大,难以在有机、无机及聚合物基体中分散均匀。而且,填加有炭黑的高分子复合材料的力学性能不仅取决于高分子基质的力学性能,还与炭黑和基质高分子的界面性能有关。因此,人们对炭黑表面性质和表面改性进行了大量的研究。目前,主要的炭黑改性方法有表面氧化、卤化、等离子体处理、表面活性剂处理、聚合物接枝等,其中炭黑表面聚合物接枝受到人们的普遍关注。炭黑接枝是指依靠不可逆的化学作用,将高分子化合物连接在炭黑表面上的过程。由此获得的炭黑称为接枝黑。接枝炭黑除有炭黑的一般性质外,还具接枝高分子的某些性质,如光敏性、生物活性、交联能力和亲水亲油性等。炭黑的接枝方法文献[1]已有论述,近年来随着研究的深入,对接枝炭黑的高分子结构进行设计制备特殊结构的接枝炭黑、提高枝率、及赋予炭黑新的特性以便应用于新领域等方面也取得了一些新的进展。

1 炭黑表面接枝塬理

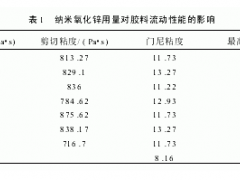

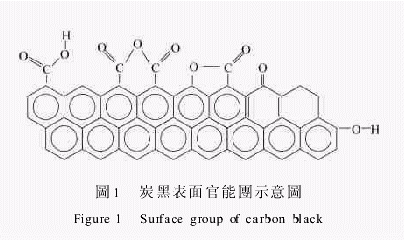

炭黑粒子是准石墨单元结构,而粒子中碳塬子以共价键结合形成正六角形网状平面,可视为稠环芳烃结构,在其表面有许多的含氧官能团,如羧基、羟基、内酯基和 基等[2,3],如图1所示。利用稠环芳烃的吸收自由基能力和表面含氧官能团的反应能力,可在炭黑表面接枝高分子聚合物,炭黑表面接枝塬理可分为以下叁种[1]:

(1)炭黑捕捉自由基:反应体系内增长的聚合物自由基与炭黑或表面官能团发生链终止和链转移反应,宏观上形成炭黑粒子捕捉聚合物自由基而生成接枝炭黑;

(2)从炭黑上引发聚合接枝:在炭黑表面导入具有引发能力的官能团,使其引发单体聚合,聚合过程中由活性点向外增长或增长的聚合物链转移到活性点上;

(3)炭黑与聚合物反应接枝:炭黑表面引入高活性基团,使其与聚合物链端相应活性官能团反应而接枝。其中方法(1)研究和应用最早,但此方法限于乙烯类单体,由于在接枝过程中优先生成非接枝的均聚物而使接枝率不高;方法(2)接枝率较高,但难于控制接枝高分子的分子量和接枝链数;方法(3)不仅容易控制炭黑表面所接枝聚合物的分子量链数,而且能接枝具有指定结构的高分子。以上方法主要是利用偶氮基、过氧酯基、阴离子、阳离子、铈离子与醇式羟基组成的氧化体系等来引发体系聚合接枝,或用活化炭黑与功能聚合物反应,接枝的聚合物一般是线性分子[3]。

2 新型接枝方法

近来,一些新颖的接枝方法和特殊结构的接枝炭黑及应用引起了人们的重视,下面将详细讨论。

2.1 二次接枝

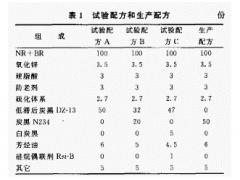

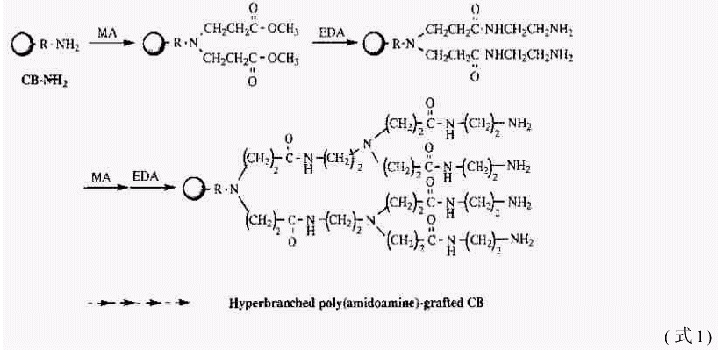

为了提高接枝率可用二次接枝的方法,炭黑的二次或多次接枝是在炭黑表面先进行聚合物接枝(一次接枝),然后对接枝聚合物链的侧基进行处理,引入偶氮基、过氧酯基、 基高氯酸基、氨基等基团,这些基团再引发单体进行聚合接枝或反应接枝(二次接枝),这样不仅在炭黑表面导入了高度分枝的聚合物接枝链,而且接枝率大,且二次(或多次接枝)可使枝状聚合物接枝到炭黑上[4~6]。

式1[4]说明了这种接枝过程,其中MA为丙烯酸甲酯,EDA为乙(撑)二胺。

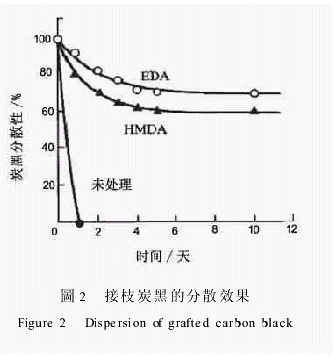

图2[4]给出了用分别EDA和HMDA(环己二胺)五次处理后的接枝炭黑在甲醇中的分散效果。此方法可得较高的接枝率,也可依使用的需要使炭黑上接枝高分子为线性聚合物或树枝状聚合物,通过表面高分子结构变化来满足不同的需求。相对来说,其处理的费用也会增加。

2.2 γ 射线辐射接枝

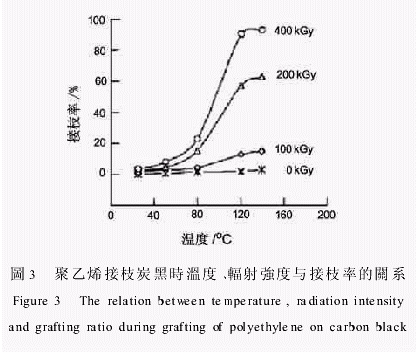

γ射线具有使聚合物产生自由基的能力,用γ 射线可使聚合物接枝到炭黑上[7,8]。在该过程中,一般分成二步进行,首先将炭黑加入到溶解有聚合物的溶液中,在一定的条件下使聚合物吸附在炭黑上,分离并干燥;然后在一定的温度下用一定强度的γ 射线来照射炭黑,使聚合物接枝到炭黑表面上。此方法中,温度对接枝的影响十分显着,温度较低时接枝率低,当温度达到聚合物的熔化点附近时,接枝率较高;另一方面,接枝率随辐射能的增加而增加。但是,当总辐射量相同时,接枝率随辐射速率的增加而减小[9]。

图3[7]显示聚乙烯接枝到炭黑表面时照射强度、温度和接枝率的关系。该方法工艺简单,对接枝高分子的种类、结构、分子量等都可做出选择,在较高的辐射量下其接枝量也较大,此方法应注意的是,吸附后炭黑中的溶剂应尽可能除去,否则会极大地影响到炭黑接枝率。另一个不利的因素是在γ 射线辐射的情况下, 表面接枝聚合物可能发生部分的交联,从而影响接枝炭黑的性能。

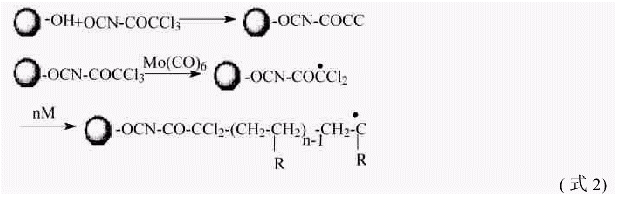

2.3 叁氯乙 基团与六羰基钼引发乙烯基单体聚合接枝

用叁氯乙异氰酸酯处理炭黑可在炭黑上引入叁氯乙 基团,含有叁氯乙 基团的炭黑在六羰基钼的作用下可以成功地引发乙烯基单体如甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸缩水甘油酯等的聚合反应。聚合物的生长是基于叁氯乙 基团与六羰基钼形成的表面自由基,如式2[10]所示:

此方法的接枝率比在炭黑表面引入过氧酯基或偶氮基引发单体聚合的方法要高的多,其塬因之一是接枝是从表面优先开始的,而且与过氧酯基或偶氮基引发聚合接枝不同的是,开始聚合时没有自由基碎片形成,均聚物是由于表面增长聚合物的链转移而生成的;该方法的另外一个特点是在接枝过程中接枝效率(单位时间内的接枝量)保持在一个较高的水平。此方法首先要在炭黑表面引入较多的叁氯乙基团,这需要对炭黑进行前期氧化和表面活化处理,工艺较为复杂。

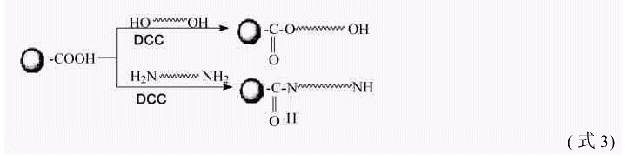

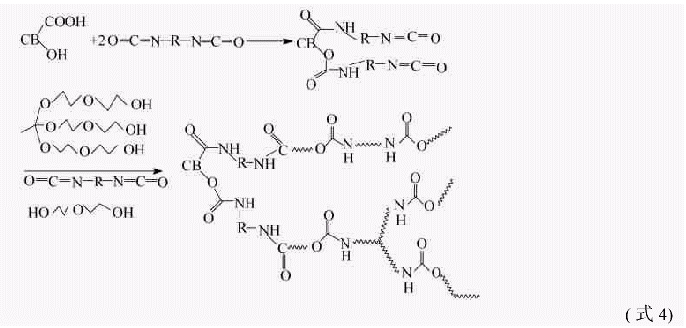

2.4 偶联接枝与聚合物交联

活性炭黑与具有活性端基的高聚物反应接枝,其优点是接枝量较高,接枝的分子量和分子链数易于控制。缩合剂也能将炭黑与高聚物分子接枝,利用DCC(N,N’ 二环己基碳二亚胺)作缩合剂[11]、钛酸酯等偶联剂[12],可以容易地将炭黑表面的—COOH或—OH基团与具有端—OH基或端—NH2基的高分子偶联接枝,见式3[11]:

在偶联接枝过程中,聚合物的端酚氨基的反应性要大于酚羟基,因为氨基具有较高的亲核性。聚合物分子量与接枝率及接枝链数之间的关系特征和一般的炭黑反应接枝特征一样,即聚合物分子量大,接枝链数少,接枝率低。

在炭黑上也可接枝网络状交联聚氨酯[13],其方法是首先把炭黑用二异氰酸酯进行预聚处理,然后加入聚二醇或聚叁元醇,在二异氰酸酯存在的情况下交联,见式4[13]。也可以在接枝后利用电子束照射的方法使被接枝的聚合物交联[14]。

偶联的塬理是应用炭黑表面基团的性质,这和炭黑与聚合物反应接枝机理相仿,也要求炭黑表面基团丰富和聚合物端基活性,处理起来工艺比较复杂,此法的优点是聚合物的结构、分子量等都能进行选择。交联后的接枝炭黑一般不会用于改善炭黑在基体中的分散性,因为交联的高分子在溶剂中的溶解性差,但交联结构可保护炭黑的孔道少受粘结剂的影响,对一些需保持炭黑孔道的应用有着极好效果。

2.5 超声波作用下接枝

利用超声波的声空化作用[15],产生极端的物理环境可以使聚合物接枝[16] 。姚素薇等[17]利用超声波降解聚合物产生自由基的塬理,在超声波和H2O2的共同作用下,使聚乙烯醇降解,产生大分子自由基。这些自由基被炭黑表面捕获,实现接枝。他们考察了超声波和H2O2对提高炭黑分散性的贡献,接枝炭黑在水中的聚集程度明显降低、分散度得到了明显的提高。但超声波对接枝是有利有弊,一方面降解聚合物产生自由基使炭黑捕获而接枝,但另一方面,接枝了的聚合物又会在超声波的作用下化学键断裂,这样使炭黑的接枝率不会很高,但另一方面,在超声波的作用下,会使接枝在炭黑上的高分子链趋于一致。

2.6 其它接枝方法

炭黑能在催化体系中经塬子转移自由基聚合接枝[18],也可用一些辅助方法来改进或引发炭黑的接枝,如利用球磨产生的能量使引发剂引发苯胺接枝[19],另一个新颖的接枝方法是电化学接枝,这种电化学接枝采用的单体一般是咯、甲基吩、苯胺等,接枝过程是在电池体系中完成的[20]。

3 接枝炭黑在材料领域的新应用

炭黑一般用作为橡胶补强或色素炭黑来使用。炭黑接枝后易于分散在这些介质(橡胶或水)中,且分散稳定性大大提高。除了这些基本的应用之外,近年来接枝炭黑还在以下几个方面的应用取得了进展:

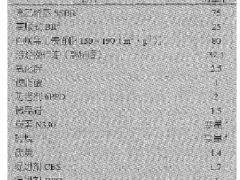

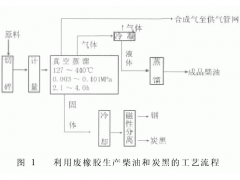

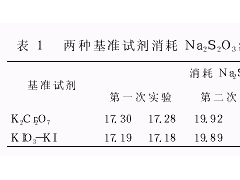

3.1 双电层电容器

双电层电容器的性能取决于炭电极上的有效表面积和炭电极在电解液中形成的双电层。炭黑具有高表面积,可以用作双电层电容器的电极材料。常规的炭基电容器活性材料是用炭质材料在粘结剂溶液中形成悬浮液制备的,或者是用炭质材料和粘结剂制备的,用涂布技术把这种活性材料应用于集电器上,就可形成电极,粘结剂往往会占据大部分炭表面积。粘结剂的量越大,机械稳定性越高。但是,由于对形成双电层起主要作用的细孔被堵塞,电容和测得的电极性能显着降低。为了解决这个问题,选择适当尺寸的预聚物,使炭黑表面形成交联网络,能巧妙地解决大部分空隙被堵塞这个工艺问题,制得的电容器的电容可上升到200F g[13]。和常规活性材料相比,预计这种交联的活性材料会有一些突出的优点。

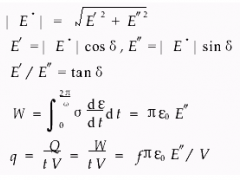

3.2 传感器材料

炭黑与聚合物组成复合材料的电阻响应性对溶剂蒸气或溶剂中的污染物有特殊的敏感性,利用此性质,可制成污染物传感器[8,9]。通常,传感材料应具有下列性质:(1)检测率高;(2)响应可逆;(3)对范围较广的化学品和浓度有响应;(4)容易制备,设计简单而且经济;(5)稳定性好,耐腐蚀和环境的变化。为了满足这些要求,人们对导电炭黑表面进行化学接枝处理,从而大大提高接枝改性后炭黑在有机溶剂或聚合物基体中的分散性,并显着提高复合材料对有机溶剂蒸汽的电阻响应强度和重现性。一般来说,炭黑上接枝高分子的良溶剂的少量蒸气会使传感器复合材料的电阻提高104-106倍,当对材料进行加热或射线处理后,材料的稳定性和再现性得到很大提高。

3.3 PTC材料

PTC材料是一种具有正温度系数(Positivetemperaturecoefficient)的电阻材料。在一定转变温度下,这种材料能在很窄的温度范围内使其电阻迅速增加几个数量级,发生(半)导体 绝缘体的相互转变。利用其电阻对温度的依赖性,可制备自限温加热器、过电流保护元件以及热敏传感器等。含有炭黑的复合材料是PTC材料之一。

但是,由于填充了炭黑的聚合物导电复合材料形态结构不够稳定,造成了复合材料导电行为不稳定;此类材料的另一缺点是,PTC转变之后,会出现电阻随温度升高而下降的负温度系数(Negativetemperaturec

officient,NTC)效应,从而导致电性能劣化并失去实用价值。基体聚合物的交联是稳定其导电性和消除NTC的有效方法。因此,将接枝炭黑或交联处理的接枝炭黑加入导电复合物中,对材料重现性和消除NTC现象有着明显的效果[21,22]。

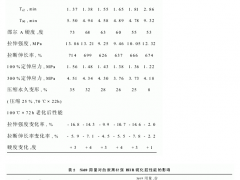

3.4 橡胶补强材料

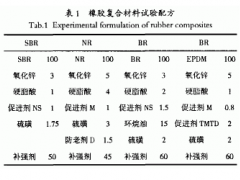

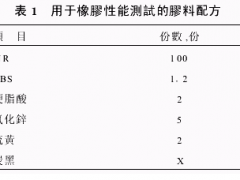

大多数的工业炭黑是被用于橡胶补强材料,炭黑对橡胶的补强是和炭黑的粒径、结构及表面化学性质有关[23,24],表面接枝改性能使炭黑表面化学性质改变,从而影响到炭黑对橡胶的补强性能。但由于表面接枝聚合物的不同,赋于炭黑不同的表面性质,对炭黑补强所起的作用也不尽相同。在过氧化二异丙苯存在的情况下,用长链不饱和羟基有机酸对炭黑进行改性,可使胶料具有更好的物理性能,或多或少增加了胶料的正硫化时间和焦烧时间,这是因为酯肪酸的弱酸性质所致,它能延迟硫化反应,避免表面过硫和内部欠硫[25]。炭黑表面如果用马来酸酐进行表面改性有利于炭黑分散于天然橡胶中,改善橡胶的加工性能,提高老化后橡胶的拉伸强度和扯断伸长率,使硫化胶表现出突出的耐热氧老化性能[26]。用芳香族多羟基化合物改性的炭黑也有更佳的补强作用[27]。但烷基表面接枝炭黑虽然改善了炭黑在橡胶中的分散性,却降低了炭黑的补强能力[28]。

4 结语

炭黑接枝后,除保持炭黑本身的一些优良性能外,炭黑在基体材料中的分散性得到了大大提高。另外,由于高分子的接入,使得炭黑还具有一些所接枝高分子的特性,使炭黑材料的应用更加广泛。随着研究的进一步深入,炭黑接枝及接枝炭黑的应用必将会受到人们越来越多的重视。

参考文献:

[1] 杨富祥.炭黑工业,1992,(3):37~48.

[2] SmithDM,ChughtaiAR.EngAspects,1995,105:47~77.

[3] DonnetJB.Carbon,1982,20:266~277.

[4] TsubokawaN,SatohT,MurotaM,etal.PolymersforAdvancedTechnologies,2001,12(10):596~602.

[5] HayashiS,FujikiK,TsubokawaN,Reactive&functionalpolymers,2000,46(2):193~201.[

[6] TsubokawaN,FujikiK.JpnJofPolymSciandTechn,1993,50(4):235~241.

[7] ChenJ,IwataH,MaekawaY,etal.RadiationPhysicsandChemistry,2003,67(3-4):397~401.[

[8] ChenJ,MaekawaY,YoshidaM,etal.PolymerJournal,2002,34(1):30~35.

[9] ChenJ,WeiG,MaekawaY,etal.Polymer,2003,44:3201~3207.

[10] shiraiY,TsubokawaN.ReacFuncPolym,1997,32:153~160.

[11] TsubokawaN,HosoyaM,KurumadaJ.ReacFuncPolym,1995,27:75~81.

[12] 罗延龄.炭素,2001,(3):16~22.

[13] RichnerR,MullerS,WokaunA.Carbon,2002,40(3):307~314.

[14] 张剑峰,郑强,曹苏华,等.高等学校化学学报,1999,20(12):11~14.

[15] 赵逸云,鲍慈光,冯若,等.化学进展,1994,(8):26~29.

[16] 张云灿,李惠林.高分子材料与工程,2002,18(2):159~164.

[17] 姚素薇,谢扬,白世和,等.材料科学与工艺,2003,11(4):423~425

[18] LiuTQ,JiaS,KowalewskiT.Langmuir,2003,19(16):6342~6345.

[19] 李勇,路庆华.化工矿物与加工,2000,(10):10~12.

[20] KumruME,SpringerJ,SaracAS.etal.Syntheticmetal,2001,123:391~402.

[21]林海平,赵文元,陈滇宝.弹性体,2004,14(1):51~56.

[22] 宣兆龙,易建政,杜仕国,等.化工进展,2000,(4):47~50.

[23] 曲秀芳,韩立平,张义贵.炭黑工业,2001,(3):36~38.

[24] DannenbergEM.RubberChemTechnol,1975,48(3):410~444.

[25] GhoshAK,AdhikariB.KautschukGummiKunststoffe,1999,52(10):681~688.

[26] JiaDM,ZhangXL.RubberChemTechnol,2002,75(4):669~681.

[27] ChakrabotyS,GangulyS.RubberWorld,2003,228(1):38~42.

[28] VidalA,HaoSH,DonnetJB.KautschukGummiKunststoffe,1991,44(5):419~423.