孟春财,陈建,张敬雨,金永中,伍雅峰(四川理工学院材料与化学工程学院材料腐蚀与防护四川省重点实验室,四川自贡643000)

摘要:介绍了目前炭黑增强橡胶的一些理论,如分子链滑动理论、结合胶理论、填料网络理论、炭黑表面结构理论和范德华网络理论,分析了这些理论存在的合理性与局限性,指出了橡胶增强理论新的研究方向。

关键词:炭黑;橡胶;增强;分子链滑动;结合胶;填料网络;综述

中图分类号:TQ 330.1+5 文献标志码:A 文章编号:1000-1255(2012)02-0158-04

作为橡胶一种最重要的增强剂和填充剂,在橡胶工业中,炭黑是仅次于橡胶居于第2位的重要原料,其耗用量约占橡胶耗量的40%~50%[1]。它不仅可以减少橡胶用量,提高橡胶的机械性能,而且还能增大橡胶制品的耐磨性和寿命[2],因此,深入研究炭黑的增强机理,不断开发炭黑的新品种,对于促进橡胶工业的发展具有重要的意义。

炭黑对橡胶的增强作用取决于炭黑的性质,如粒径大小、聚集体形态以及粒子的表面化学性质等[3],炭黑粒子越细,结构性越高,增强效果越好。炭黑作为橡胶的增强剂已有百年的历史,长期以来,为了解炭黑增强橡胶的机理,研究者对炭黑的结构和性能进行了大量的实验研究[4]。橡胶增强理论和模型一直是橡胶领域的重要课题,本文就目前广泛接受的几种理论模型的研究现状进行了综述。

1·分子链滑动理论

分子链滑动理论[1]认为,吸附在炭黑表面的橡胶分子链有一定的活动能力。初始状态下,长短不等的橡胶分子链通过物理吸附附着在炭黑分子表面[5],当有应力作用时,橡胶分子链在炭黑粒子表面滑动,炭黑粒子间伸长的多数链段承受应力;随着应力的增大,橡胶分子链会继续滑动,使得橡胶链段高度取向,促使应力重新分布,因而承担的应力和模量增大,阻止了由于分子链集中而引起的分子链断裂;外力撤销后,胶料收缩,经过长时间恢复后,由于橡胶链段的热运动,吸附和解析达到了新的动态平衡,使炭黑粒子间橡胶胶料分子链间的长度重新分布,胶料又恢复或接近于原始状态[6]。邓毅[7]利用扫描型隧道电子显微镜观察炭黑粒子的粗糙表面,其表面有高度2~3 m、宽度3~5 nm尖锐状棱角,这种结构炭黑阻止了橡胶分子链发生形变和拉伸,从而对橡胶起到增强作用。曲秀芳等[8]认为单纯的橡胶分子链缠绕在炭黑聚集体上属于物理吸附,当受外力拉伸时,被吸附的橡胶链段会滑动拉伸,有利于橡胶分子链共同承担拉伸应力,赋予了橡胶较高的伸长率和拉伸强度。

2·结合胶理论

结合胶也称炭黑凝胶[9],是指炭黑混炼胶中不能被其良溶剂溶解的那部分橡胶。结合橡胶实质上是填料表面上吸附的橡胶,也就是填料与橡胶间的界面层中的橡胶。通常采用结合橡胶的多少来衡量炭黑和橡胶之间相互作用力的大小,结合胶多则增强性高,所以结合胶的量是衡量炭黑增强能力的量度[10]。自1925年被发现,人们对结合橡胶的形成机理及其结构进行了研究,核磁共振分析证实,炭黑结合胶层的厚度大约为5.0 nm,紧靠炭黑表面一层的厚度约为0.5 nm,这部分呈玻璃态。在靠近橡胶母体这一面的呈亚玻璃态,厚度大约为4.5 nm。

陈俊敏等[1]认为结合胶界面牢固地将橡胶和炭黑主价力和次价力结合在一起,使得一部分橡胶分子不能自由运动,对橡胶的强度和耐久性起到极大的增强作用;君轩[11]认为混炼时,当增强剂进入生胶后,其表面的活性基团与橡胶作用而结合,混炼时橡胶分子断裂形成自由基,与炭黑表面的活性中心发生结合作用,形成炭黑橡胶。这种结合不仅建立在物理吸附上,还通过主价键、次价键实现化学结合,最终形成了三维网状结构。这种结合除了分子间力外,还有来自橡胶大分子炼胶时因断链而产生的自由基和增强剂表面活性基团之间的结合。考虑到橡胶在大形变的情况下体积会发生扩张,Yashihide Fukahori在原有结合模型的基础上结合应力分析结果,提出了新的模型理论———结合胶双层模型理论[12-13]。该理论模型认为吸附在炭黑外围的结合胶由2层橡胶层组成,但这2层的结构没有交联,并且模量也不相等,里层是聚合物的玻璃化硬层,此层的聚合物处于玻璃态,这一层的聚合物分子运动是受到限制的;而外层为黏性硬层。玻璃化硬层在所有的应变幅度下对于应力作用均为定值,它只是增加了炭黑粒子的有效直径;在小应变时表现和黏性硬层基体相似,对于模量的贡献也不是很大;在应力逐渐增大的情况下,由于黏性硬层发生取向,对模量增大的贡献很大,而玻璃化硬层由于分子链活动受到限制没有发生取向,对模量增大没有发挥作用。不同粒子之间的黏性硬层在用量较高时发生重叠,从而形成超网络结构,这种超网络结构在大的应力下会发生取向变硬,影响着模量的变化,由于分子链之间是束状排列,造成束与束的间隙形成一些微小的空洞,这些空洞能够使拉伸状态下的聚合物体积发生膨胀,从而吸收部分能量,延缓了分子链的破坏速率。此外这个模型理论也可很好地解释应力软化现象。

3·填料网络理论

随着炭黑配合量的增加,炭黑粒子之间可形成填料网络结构。对于形成填料网络而言,填料和填料之间、填料和聚合物之间的相互作用及聚集体间的距离是重要的影响因素。为此,王梦蛟[14]对这些影响因素进行了系统的研究,并采用逆向气体色层分离法评价了填料和聚集体间的表面能,探讨了填料和填料之间及填料和聚合物之间的相互作用对于网络形成的影响,此外,就形成炭黑填料网络而言,聚集体间的距离起决定性的作用。另外,在聚集体间距离方面,还应考虑聚集体的形态学特性,所以,聚集体间距离是炭黑增强橡胶的重要因素。对于聚集体间的距离所产生的增强效果,Tokita等采用立方晶格模型,并考虑到聚集体的形状、聚集体的直径分布以及吸留橡胶等因素加以修正,结果得出了耐磨性不受配方和炭黑种类影响、耐磨性最大的聚集体距离为20~24 nm的结论[15]。曾田对这一结果进行了考察和论证,得出聚集体的网络形成受聚集体间距离的影响最大、耐磨性最大时聚集体间距离为20 nm的结论[15]。

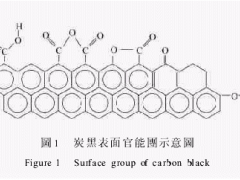

4·炭黑表面结构理论

该理论[16]认为,活性填料的表面是不光滑的,弹性体的增强受活性填料的表面结构粗糙度和尺寸范围影响,早在20世纪60年代,根据透射电子显微镜分析,研究者提出了炭黑粒子的模型。最近,研究者根据扫描隧道电子显微镜和原子力电子显微镜对炭黑表面的微细构造进行分析,并根据这种微细结构来解释炭黑对橡胶的增强性。最早Donner[17]利用扫描隧道电子显微镜分析炭黑粒子的表面,结果发现,炭黑粒子表面凹凸不平,粒子间有尖锐的边缘,据此提出了新的炭黑模型。随着表征手段的不断更新,Donner和Wang又利用扫描探针电子显微镜观察炭黑表面,结果发现,炭黑表面上具有许多局部性晶体结构[15]。据此认为,炭黑表面的纳米级凹凸构造对于体积效应或者填料和聚集体的相互作用有着巨大的影响,由此提出了聚合物吸附在炭黑表面凹凸构造上的模型。此外,Wang等[18]也用扫描隧道电子显微镜对炭黑表面进行了表征,定义了炭黑表面的纳米级粗糙度,并结合图像分析软件测试了其表面粗糙度,结果证明粗糙度与炭黑增强性能之间有很好的正相关性。

5·范德华网络理论

该理论[19-22]假设炭黑聚集体内部的炭黑粒子是沿着拉伸方向平行排列的,粒子表面被聚合物全部覆盖,连接聚集体和聚集体链的长度存在着一定的分布,以炭黑聚集体和连接聚集体的聚合物一起作为基本的增强体,总应力由未填充橡胶网络的应力和炭黑聚集体网络的应力2部分组成。该理论认为在橡胶变形时,在填料粒子之间的吸留胶的形变远大于宏观形变,所以填料粒子聚集体可以产生内部滑移,填料粒子的滑移是塑性形变,是熟化胶产生Mullins效应的原因。橡胶的增强来自于对橡胶粒子分开的反抗。橡胶的增强效果与吸留胶的厚度分布有关。粒子和粒子之间的作用力是范德华力,粒子和聚合物基质之间的结合力较强。使粒子分开的临界应力是粒子之间的范德华应力。

6·结束语

综上所述,分子链滑动理论和结合胶理论确认了在受应力作用下炭黑粒子和橡胶形成的分子链在颗粒表面滑动,并解释了包括Mullins现象在内的很多现象,但它们认为炭黑粒子是刚性粒子,忽略了纳米颗粒之间的相互作用;而填料网络理论、炭黑表面结构理论以及范德华网络理论考虑了网状结构的存在和应力下网状结构的形变,但这些理论中参数太多,缺少确定的方法,在应用方面受到限制。正是由于这些理论在应用上的局限性促使人们不断研究新的理论模型,解释橡胶复杂的增强机理[23]。今后,理论研究的方向主要应该在:(1)充分考虑炭黑自身结构及粒子之间的相互作用对橡胶增强作用的影响;(2)采用最新的仪器进一步分析填充橡胶中的基体、聚集体和填料网络等结构,使得炭黑增强橡胶定量分析方面有新的突破;(3)微观表面研究。由于现在的理论都是在宏观上对炭黑和橡胶增强进行模拟,很少有人从微观上对橡胶增强机理进行研究,因此,微观表面研究将是橡胶增强理论新的研究方向。

参考文献:略